Islam and Democracy, Dialogue beyond Boundaries

26.10.2025 I 18 Uhr I Museumsquartier Wien, Raum D

In der aktuellen Debatte um Diversität und gesellschaftlichen Zusammenhalt dominieren häufig überholte Modelle und reduktionistische Denkweisen, die von den eigentlichen Ursachen wirtschaftlicher und weltpolitischer Entwicklungen ablenken. Stattdessen werden diese Probleme oft mit rassistischen Ressentiments gegen migrantische Bevölkerungsgruppen verknüpft und zugunsten einfacher Erklärungen instrumentalisiert. Seit einigen Jahren beobachten wir einen intensiven Kampf um die Neuordnung der globalen Machtverhältnisse. Es sind multipolare Strukturen, die vielfältige Formen des Zusammenlebens und der Koexistenz erfordern. Diese Verschiebungen haben auch direkte Auswirkungen auf Migrationsbewegungen und deren Dynamiken.

Vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft in den westlichen Wirtschaften wächst der Bedarf an Arbeitskräften, die aufgrund sinkender Geburtenraten nicht mehr aus dem Inland gedeckt werden können. Dies führt zu einer verstärkten Abhängigkeit von Zuwanderung. Angesichts der sinkenden Geburtenraten ist klar: Wir sind auf Zuwanderung angewiesen. So ist die steigende Zahl von Kindern mit Migrationsgeschichte in unseren Schulen eine Realität, die wir nicht nur akzeptieren, sondern als zentrale Zukunftschance begreifen müssen. Diese Kinder werden die Träger*innen unseres Sozialsystems und unserer Gesellschaft von morgen sein. Daher braucht es gemeinsame und solidarische Lösungen, die alle Teile der Gesellschaft einbeziehen.

Die gesellschaftliche Organisation und Solidarität werden durch ethnokulturell und religiös reduktionistische Diskurse erschwert, die Unterschiede hervorheben und soziale Fragmentierung begünstigen, anstatt auf gemeinsame Anliegen und Herausforderungen zu fokussieren. Migration ist zum gegebenen Zeitpunkt und unter den bestehenden Verhältnissen auch langfristig für das Land notwendig, gleichzeitig ist es kaum möglich, ein Wunschkonzert zu spielen, wer einreisen darf und wer nicht. Zudem wird der Blick oft zu wenig auf Deeskalation und Stabilisierung in den Herkunftsländern gelegt. Noch weniger, dass es sich außerdem um verschiedene Migrant*innengruppen handelt, die zu unterschiedlichen Zeiten, aus den unterschiedlichsten Gründen, mit unterschiedlichen Voraussetzungen, Profilen, Möglichkeiten und Bedarfen gekommen sind und da sind.

Wenn wir wirklich wollen, dass alle Menschen in ihren Herkunftsländern bleiben und Migration künftig überflüssig wird, erfordert das eine grundlegende Veränderung des globalen Systems – eines Systems, das bislang auf Krieg, Ausbeutung und Ungleichheit basiert. Unter den aktuellen Bedingungen dieses Weltsystems sind Migration sowie das Zusammenleben von unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen mit ihren vielfältigen Ethnien, Kulturen, Religionen und Lebensweisen keine Ausnahme, sondern unvermeidbare Symptome. Die österreichische Geschichte ist eine Migrationsgeschichte und es braucht nicht nur einer Erkenntnis dessen, dass es das ist, was Österreich nicht nur ausmacht, sondern auch prägt und daher braucht es auch ein Bekenntnis dazu, womit andere Perspektiven und Blickwinkel zur Komplexität des Themas überhaupt erst möglich sein können.

Die Diversität ist also nicht nur etwas, womit die sogenannte Migrant*innen befasst und betroffen sind, sondern sie ist ein immer zentraleres Merkmal der gesamt österreichischen Gesellschaft. Damit langt es anderer Kriterien des gesellschaftlichen Zusammenhalts, nämlich jener, die den gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen und Bedarfen einer immer mehr durch Diversität geprägten Gesellschaft entsprechen können. Diese gilt es gemeinsam zu eruieren. Womöglich langt es längst nach der Frage: Demokratie neu zu denken und neu zu erkunden, angesichts der sich rasant verändernden gesellschaftlichen Anforderungen in der Welt des 21. Jahrhunderts.

Diese Podiumsdiskussion widmet sich der Frage, wie Solidarität und Verständigung in einer Gesellschaft gefördert werden können, in der bestimmte Bevölkerungsgruppen, insbesondere muslimische Communities, häufig als problematisch dargestellt werden; dies als Antwort auf eine Welt, die sich in einem tiefgreifenden Wandel befindet und damit zusammenhängend in städtischen Großräumen, die durch wachsende Diversitäten geprägt sind. Damit lädt sie dazu ein, diese komplexen Zusammenhänge zu reflektieren und den Blick von pauschalen Zuschreibungen zu lösen.

Initiative

Serdar Erdost ist Journalist und war lange Jahre Sendungsverantwortlicher für die Volksgruppenprogramme in Wien im ORF-Funkhaus. Er gehört zum Gründungsteam der Fernsehsendung “Heimat, fremde Heimat” und war dort von 1990 an Chef vom Dienst. 2003 wechselte Erdost ins Radio und produziert Radioprogramme mit einem mehrsprachigen Team in vier Volksgruppensprachen: Tschechisch, Slowakisch, Ungarisch und Romani. Ab August 2009 war Erdost für die Produktion des ORF Fernsehmagazins České Ozvěny / Slovenské Ozveny in Tschechisch und Slowakisch verantwortlich. Seine Spezialgebiete sind Diversität und Volksgruppen.

Organisation

Verein bi:kult – Bildungs- und Kulturinstitut, setzt sich zum Ziel, die soziale, kulturelle und politische Inklusion von Migrant*innen und Angehörigen der Gesellschaft ohne Migrationshintergrund zu fördern. Um diese Ziele zu erreichen, organisiert der Verein demokratie-politische und soziokulturelle Veranstaltungen (…) Der Verein wirkt bei Forschungsprojekten im Bereich Demorkatie, Bildung und Zusammenleben mit.

Diskutierende

Dr.in Fatma Akay-Türker ist promovierte Historikerin und islamische Religionslehrerin, derzeit Doktorandin der islamischen Theologie. 2023 gründete sie die Muslimische Frauengesellschaft in Österreich, die “tabuisierte Diskurse rund um die Themen Gender- und Geschlechtergerechtigkeit aus der muslimischen Community von innen heraus” vorantreiben will.

Prof. Dr. Fritz Hausjell ist Professor am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien. Zu seinen Forschungs- und Lehrschwerpunkten zählen: Medien- und Kommunikationsgeschichte, Medien- und Kommunikationspolitik, Migration, Diversität und Medien, Medienkompetenz und Öffentlich-rechtlicher Rundfunk.

Prof. Dr. Jens Kreinath ist Professor am Institut für Anthropologie an der Wichita State University in Kansas, Vereinigte Staaten. Sein Fachgebiet ist die Religionsanthropologie. Seine Interessengebiete umfassen kritische Theorien und Konzeptentwicklung in der Kulturanthropologie sowie die Geschichte des ethnografischen Films. Außerdem beschäftigt er sich mit der Anthropologie des Islam, der Ästhetik der Religion und der Bedeutung von Ritualen. Seine Feldforschung konzentriert sich auf heterodoxe islamische Traditionen und interreligiöse Pilgerorte in der Türkei.

Künstlerischer Beitrag

Ziya Azazi absolvierte nach seinem Abschluss in Bergbauingenieurwesen an der Technischen Universität Istanbul eine Tanzausbildung und trat von 1990–1994 als Tänzer an Istanbuler Stadttheatern auf, wo er seine ersten Choreografien schuf. Von 1994–2000 arbeitete er mit verschiedenen Tanzgruppen in Wien und erhielt 1999 ein danceWEB-Stipendium. Das Ballet International Magazine zeichnete ihn außerdem als „den herausragendsten Tänzer des Jahres in Österreich“ aus. Seit 1999 beschäftigt sich Azazi mit dem Whirling, einem Sufi-Tanz, und hat verschiedene Choreografien zur Interpretation dieses Tanzes entwickelt.

Moderation und Mitwirkung

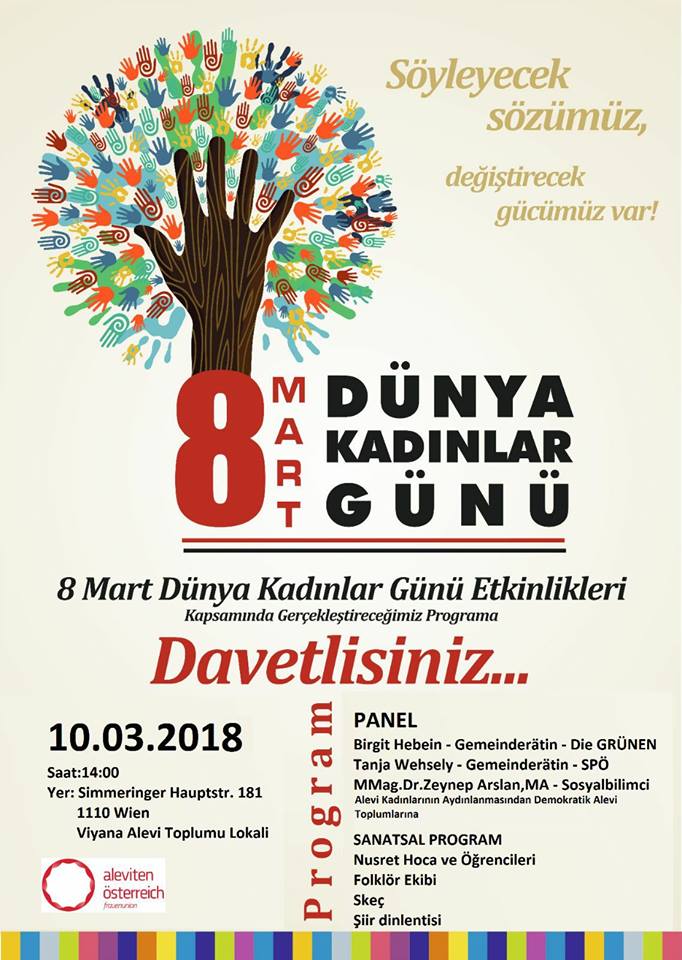

Zeynep Arslan ist Doktorin der Sozialwissenschaften, Gender- und Diversitätsexpertin, Autorin, Herausgeberin und Kuratorin. Sie arbeitet schwerpunktmäßig zu Fragen von Identitäts- und Zugehörigkeitsprozessen, postkolonialer Machtkritik, Alevismen, intersektionalem Feminismus, Migration und Plurilingualität. Ihr Fokus liegt dabei auf marginalisierten Gruppen und deren politischen, sprachlichen und sozialen Positionierungsprozessen. Arslan initiierte und koordinierte mehrere wissenschaftliche Konferenzen, veröffentlichte Monographien und gab Konferenz-Sammelbände und mehrsprachige Manuskripte in bedrohten Sprachen heraus.